膀胱脹尿時會下腹痛,合併尿急、頻尿的「間質性膀胱炎」,常被誤認為泌尿道感染,服用抗生素短暫改善後又反覆發作。症狀嚴重者每10分鐘就想解尿,以緩解疼痛。因症狀易與「膀胱過動症或攝護腺肥大」等混淆,若尿急、頻尿又膀胱痛,醫師提醒2檢查有助診斷與治療!

間質性膀胱炎(或稱膀胱疼痛症候群)是指病因複雜、非單一因素所致的膀胱病症。據臺灣泌尿科醫學會出版的《TUA泌尿科治療指引2024》(註),間質性膀胱炎的症狀為「與膀胱相關的疼痛、酸脹等不舒服感受;並合併尿急、頻尿、夜尿等症狀。」其脹尿時的疼痛以膀胱為中心,向下腹部、恥骨周邊、陰道前庭延伸居多,少數疼痛會蔓延至腹股溝或腰部。最令人困擾的是需花費較長時間排除其他泌尿疾病,方能確診。

曾任衛福部苗栗醫院與豐原醫院院長、臺灣間質性膀胱炎關懷協會發起人,現為臺中醫院泌尿科顧問的李明輝醫師曾整合300多個病例發現:「早期患者平均要看7~10位醫師,歷時5~7年後,才得到正確的診斷。」近期他治療一名60歲男性,原本經另一位醫師診斷為慢性攝護腺炎,接受攝護腺手術後,仍不時感到膀胱痛。「病患說晚上難以睡覺,常守在廁所旁,10分鐘就去一次廁所。」李醫師經膀胱內視鏡檢查發現患者膀胱黏膜嚴重潰瘍,確診為間質性膀胱炎。

下腹痛且頻尿,先「尿液檢查」排除細菌感染

不少尿急、頻尿、下腹痛的病患以為自己泌尿道感染,於診所就醫,服藥短暫改善後又反覆發作。李醫師解釋,間質性膀胱炎病患多少合併感染,可能7分疼痛來自間質性膀胱炎,另2分疼痛來自併發的感染,使用抗生素後疼痛感從9分減至7分,誤以為抗生素有效,事實上沒有痊癒,過幾天又回診。有些診所並未做尿液分析,初期病因不明確時,可短期低量使用抗生素嘗試治療,但他提醒,「絕不能長期使用抗生素,以免產生抗藥性,讓疾病無法治癒。」

間質性膀胱炎(Interstitial Cystitis,以下簡稱IC)命名源起於主要影響間質組織(interstitial tissue),即膀胱壁中位於黏膜層和肌肉層間的結締組織。排尿困難可分儲存與解放兩大類,IC是儲存機制出問題,排尿功能則正常。

李醫師指出:「間質性膀胱炎的名稱易讓人誤解為細菌侵害,其實這非典型因感染引起的膀胱發炎,而是成因複雜、非單一因素所致的疼痛。」醫療上的發炎分兩種,一是細菌所致的感染性發炎,通常完整服用抗生素就能治癒;另一種則像IC,非細菌感染,卻出現疼痛的發炎反應。區別方法是檢查尿液中是否有白血球,若有,即是細菌感染引發的膀胱炎,而非IC。

醫界傾向將間質性膀胱炎(IC)更名為「膀胱疼痛症候群」(Bladder Pain Syndrome,以下簡稱BPS),但礙於健保代碼修改茲事體大,現讓兩個名稱並列。其盛行率依採取的定義差異頗大,李明輝醫師認為,臺灣病患人數至少10萬人,好發於30~50歲女性,女男比例約8:2。」

剔除其他泌尿疾病,方能確診

IC/BPS的診斷需先「排除易混淆的疾病」,包括:病史詢問、理學檢查、尿液分析與培養、尿流速測試、解尿後超音波掃描餘尿量、膀胱鏡、病理切片,大於40歲的男性另需進行攝護腺特定抗原(PSA)檢測,排除攝護腺肥大或攝護腺癌的可能性。要一一剔除其他疾病,所以IC/BPS的確診時間較長。

為什麼IC/BPS非感染所致,卻造成疼痛?醫界認為是黏膜出現缺損,就像有些牆壁看似無礙,下雨潮濕便易長壁癌;若膀胱黏膜有肉眼不可見的缺損,當尿液中的刺激性物質滲入黏膜的缺口,觸動膀胱的疼痛神經就易疼痛,同時引起膀胱收縮而易頻尿。

導致黏膜缺損的原因許多,可能是神經問題、或膀胱曾發炎、曾受傷、或長期憋尿、或有自體免疫問題、或有骨盆腔疾病……,或兼具多種原因,最終造成膀胱黏膜受損。

用「膀胱內視鏡」檢查,確認膀胱疼痛症候群的類型

「膀胱疼痛症候群」(BPS)與「膀胱過動症」(Overactive Bladder,以下簡稱OAB),都非感染引發的膀胱問題,但都有尿急、頻尿、夜尿等症狀而易混淆,前者會「下腹痛」,是區別的關鍵。李明輝醫師分析,IC/BPS病患最希望「改善疼痛」,如果能解決疼痛,儘管仍頻尿,生活品質已明顯改善。

診斷上會在全身或半身麻醉下,利用內視鏡經尿道進入膀胱,在膀胱內灌注生理食鹽水讓膀胱呈現過度漲尿的狀況,以便觀察膀胱表皮黏膜是否受損。IC/BPS可細分為「潰瘍型」及「出血型」。

-

潰瘍型:當膀胱擴張時,潰瘍型的膀胱壁會呈現單一或是眾多紅色膀胱黏膜病灶。李醫師說明:「有潰瘍即可能膀胱萎縮」。

-

出血型:出血型則是在膀胱灌注到最大容量後,在排空階段,膀胱黏膜會產生腎絲球狀出血的現象。

出血型和潰瘍型是兩種不同的類型,臨床上潰瘍型患者的膀胱受損比較嚴重。

易中樞神經敏感化

IC/BPS在慢性發炎的過程中,周邊神經反覆被刺激,再透過脊椎神經傳達訊息到腦部,產生疼痛感。久而久之易「中樞神經敏感化」,具有兩個特徵:

-

對疼痛有異常的知覺:一般人膀胱裝滿尿液時,僅會感到有些酸脹、想解尿,但對於IC/BPS病患來說,膀胱內有一點尿液就易感到痛而想解尿緩解。

-

對疼痛有強烈反應:彷彿痛覺過敏,一般人若感覺一分痛,IC/BPS病患感受到的是加倍的痛。

臨床上不乏IC/BPS病患具有恐慌症易緊張的人格特質,膀胱受到一點刺激,就尿急、頻尿,甚至下腹痛,進而對排尿更緊張、更有壓力,變成惡性循環。恐慌症不會破壞膀胱黏膜,卻間接增強中樞神經敏感化,讓此症易復發。

李明輝醫師提醒:「在壓力或憂鬱的情況下,IC/BPS易復發,這也是中樞神經敏感化的特徵之一。」建議病患要降低生活壓力,運用生理回饋法或嘗試正念冥想,學習讓身體放鬆、控制情緒。

間質性膀胱炎病患的診療須知

許多IC/BPS病患擔心頻尿或膀胱周邊痛而不敢多喝水,但嚴重者,膀胱只要有少許尿液便感到痛、想解尿,衝到廁所又尿不出來。診斷上會先排除膀胱退化,或曾經歷子宮頸手術而傷害周邊神經,使膀胱收縮受影響。李醫師建議由泌尿科專科醫師判斷,透過超音波檢查,一探便知有無殘餘尿液。

李明輝醫師感慨:「有排尿問題的老人家、女性,常傾向看婦產科而非泌尿科」,其實男女性,泌尿科都能治療。期盼更多民眾跳脫科別的刻板印象,不同科別間多交流、整合,讓更多IC/BPS可及早確診及治療。

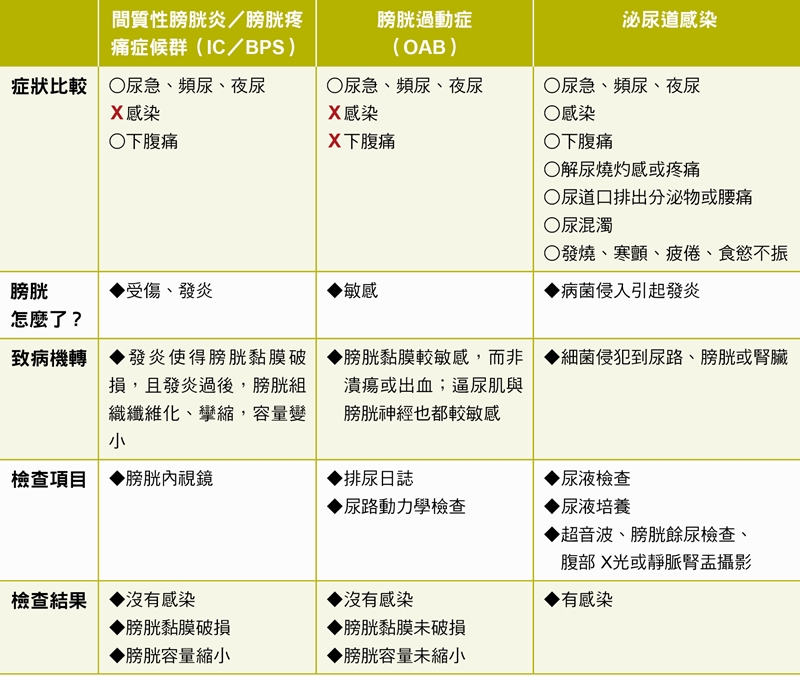

間質性膀胱炎、膀胱過動症、泌尿道感染,症狀比較

當民眾因急尿、頻尿來求診時,李明輝醫師常詢問「為什麼不能憋尿300cc?」病患常有兩種回答:「再憋下去會痛!」跟「憋不住、會尿出來。」前者膀胱漲尿時就膀胱痛,是「間質性膀胱炎(IC)/膀胱疼痛症候群(BPS)」的症狀;後者雖不會痛,卻因膀胱太敏感而易尿失禁,是「膀胱過動症(OAB)」的症狀。

IC/BPS的疼痛感會伴隨尿意而來,像慢郎中,慢慢地浮現,不會瞬間痛到不行,而是隱隱作痛、愈發強烈。OAB的尿意則來得很急,像急驚風,突然想排尿,憋不住就尿出來了。前者是感覺性神經的問題,後者屬於收縮神經的問題,二者雖像,卻不一樣。

上述三種疾病症狀易混淆,卻沒有共病關係。反倒是膀胱疼痛症候群常與慢性疼痛、慢性肌纖維痛、慢性疲勞、腸躁症、偏頭痛、紅斑性狼瘡、乾燥症等疾病有共病關係,前述疾病多半是自體免疫出問題,異常的免疫反應會攻擊正常的細胞。有學者懷疑膀胱疼痛症候群為自體免疫疾病,不過目前尚無結論。